衣字详情

衣

衣字概述

〔衣〕字拼音是(yī),部首是衣部,总笔画是6画。

〔衣〕字是独体字,五行属土。

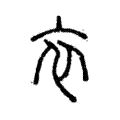

〔衣〕字造字法是象形。甲骨文字形。上面象领口,两旁象袖筒,底下象两襟左右相覆,为上衣形。“衣”是汉字的一个部首。从“衣”的字与衣服有关。本义是上衣。

〔衣〕字仓颉码是YHV,五笔是YEU,四角号码是00732,郑码是SRH,中文电码是5902,区位码是5034。

〔衣〕字的UNICODE是U+8863,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 34915,UTF-32:00008863,UTF-8:E8 A1 A3。

〔衣〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0520,属常用字。

〔衣〕字异体字是衤。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・申集下 部首:衣部

武英殿刻本: 第2662頁,第1字

同文書局本: 第1111頁,第1字

標點整理本: 第1086頁,第9字

音《唐韻》、《集韻》、《韻會》𡘋於希切,音依。《說文》:上曰衣,下曰裳。《世本》:胡曹作衣,黃帝時人。《白虎通》:衣者,隱也。《釋名》:衣,依也,人所以依以庇寒暑也。《玉篇》:所以形軀依也。《類篇》:象覆二人之形。《易・繫辭》:黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤。《禮・玉藻》:衣正色,裳閒色。傅𤣥〈衣銘〉:衣服從其儀,君子德也。衣以飾外,德以飾內。

义又,絲衣,祭服也。《詩・周頌》:絲衣其紑。

义又,《博雅》:寢衣、衾、𩏩,服也。

义又,《釋名》:中衣,言在外 —— 小衣之外,大衣之中也。

义又,心衣,抱腹而施鉤肩,鉤肩之閒施一襠以養心也。

义又,面衣。《晉書・惠帝紀》:尚書高光進面衣。

义又,耳衣。唐〈邊塞曲〉:金縫耳衣寒。

义又,綴衣,掌衣服官名。《書・立政》:王左右常伯、常任、準人、綴衣、虎賁。

义又,白衣,未仕之稱。《後漢・崔駰傳》:憲諫以爲不宜與白衣會。

义又,牛衣,編亂麻爲之,卽今俗呼爲龍具者。《前漢・王章傳》:章疾病,無被,臥牛衣中。

义又,垣衣,苔也。王融詩:垣衣不可裳。

义又,姓。《通志・氏族略》:見《姓苑》。《正字通》:明有衣勉仁、衣祐。

义又,人名。《高士傳》:被衣,堯時人;蒲衣,舜時人。

义又,靑衣,地名。《史記・彭越傳》:處蜀靑衣。【註】今爲臨卭。

义又,借服膺意。《書・康誥》:紹聞衣德言。

音又,《唐韻》:於既切,讀去聲 —— 服之也。《玉篇》:以衣被人也。《增韻》:著衣也。《晏子・雜下篇》:衣十升之布。《前漢・東方朔傳》:身衣弋綈。

音又,《韻補》:於斤切 —— 齊人言衣聲如殷,今姓有衣者,殷之謂歟。

义一作㐆。《通志・六書略》:卽衣字,从向、身。

卷目:考證・申集下 部首:衣部

愛日堂藏本: 第648頁,第2字

同文書局本: 第1669頁,第24字

《正字通》明有衣勉仁,衣𧙗。

謹照原文𧙗改祐。

注解

〔衣〕字收录于《康熙字典》正文・申集下,康熙部首是衣部。

〔衣〕字拼音是yī,独体字,可拆字为亠、𧘇。

〔衣〕字造字法是象形。甲骨文字形。上面象领口,两旁象袖筒,底下象两襟左右相覆,为上衣形。“衣”是汉字的一个部首。从“衣”的字与衣服有关。本义是上衣。

〔衣〕字的汉语字典解释:㈠ [yī] ⑴ 人穿在身上用以蔽体的东西⑵ 披或包在物体外面的东西⑶ 姓。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷八上反切於稀切頁碼第270頁,第5字續丁孫

𠅃

異體衣、衣

依也。上曰衣,下曰裳。象覆二人之形。凡衣之屬皆从衣。

依也。上曰衣,下曰裳。象覆二人之形。凡衣之屬皆从衣。

附注按:甲骨文、金文衣字像曲領,兩袖中空,左右襟衽掩合之形。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十六反切於機反頁碼第693頁,第6行,第1字述

依也。上曰衣;下曰裳。像覆二人之形也。凡衣之屬,皆從衣。

依也。上曰衣;下曰裳。像覆二人之形也。凡衣之屬,皆從衣。

鍇注臣鍇曰:「人所依也。《易》曰:『黃帝、尭、舜垂衣裳而天下治。』」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷八上反切於稀切古音第十五部頁碼第1552頁,第1字許惟賢第680頁,第5字

依也。

依也。

段注曡韵爲訓。依者,倚也。衣者,人所倚以蔽體者也。

上曰衣。下曰常。

段注常,下帬也。

象覆二人之形。

段注孫氏星衍曰:當作二𠃋。𠃋,古文肱也。玉裁謂。自《人部》至《此部》及下文《老部》、《尸部》字皆从人。衣篆非從人。則無由次此。故楚金疑義篇作𠅃。云《說文》字體與小篆有異。今人小篆作衣。乃是變體求工耳。下文表襲袤裔四古文皆从𠅃。則知古文从二人也。今人作卒字亦从二人。何以云覆二人也。云覆二人則貴賤皆覆。上下有服而覆同也。於稀切。十五部。

凡衣之屬皆从衣。

章太炎说文解字授课笔记

象覆二人之形。《論語》「必有寢衣」乃㐱被耳,故能覆二人。引申為衣服。

白话解释

衣,人们遮羞蔽体所依赖的东西。上身穿的叫“衣”,下身穿的叫“裳”。“衣”字的字形,像是一个“人”字覆盖了两个“人”字。 所有与衣相关的字,都采用“衣”作边旁。

字形解说

甲骨文二例:像衣領、左右袖子和衣襟向左掩覆的樣子。

和

字的構形相同,只是多了些飾紋。金文二例,顯承甲文

而來,只是第二例少了衣襟覆蓋的末筆,然不影響其音、義。戰國文字二例,繼自金文第一例,甚為明顯,第二例只是多一飾筆而已,無妨其為象形。篆文

承於金文第一例,顯而易見。字經隸書,變體作

,頗失其形,楷書沿之以定體,也就不易瞭解其原形了。以上諸形,都據具體的實象造字。在六書中屬於象形。

衣字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第532頁,第5字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第680頁,第1字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第518頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第346頁,第7字 |

| 5 | 說文考正 | 第328頁,第2字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1183頁,第3字 |

| 7 | 說文約注 | 第2017頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第4149頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1748頁,第2字 |

| 10 | 說文標整 | 第211頁,第6字 |

| 11 | 標注說文 | 第338頁,第8字 |

| 12 | 說文注箋 | 第2798頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第8327頁【補遺】第17248頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第2248頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第714頁【崇文】第2853頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1109頁 |

| 17 | 說文新證 | 第663頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第350頁,第1字 |

| 19 | 古字詁林 | 第七冊,第558頁,第1字 |

| 20 | 古字釋要 | 第796頁,第1字 |