兖字详情

兖

兖字概述

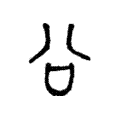

〔兖〕字拼音是(yǎn),部首是亠部,总笔画是8画。

〔兖〕字是上下结构,可拆字为“亠、兊”,五行属木。

〔兖〕字仓颉码是YCIHU,五笔是UCQB,四角号码是00212,郑码是SOZR,中文电码是0350,区位码是5780。

〔兖〕字的UNICODE是U+5156,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 20822,UTF-32:00005156,UTF-8:E5 85 96。

〔兖〕字在《通用规范汉字表》的二级字表中,序号4000。

〔兖〕字异体字是兗。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・子集下 部首:儿部

武英殿刻本: 第285頁,第9字

同文書局本: 第125頁,第15字

標點整理本: 第52頁,第9字

音《唐韻》、《集韻》、《韻會》:以轉切;《正韻》:以淺切,𡘋沿上聲。《說文》:兗州之兗,九州之渥地也。《書・禹貢》:濟河惟兗州。《春秋元命包》:五星爲兗州。兗,端也、信也。《韻會》:蓋取流水以名。後魏置南兗州於譙,置西兗州於定陶,隋改魯州,唐復兗州,宋襲慶府。

义又,《韻會》:姓也。

义《集韻》:通作沇。

注解

〔兗〕字收录于《康熙字典》正文・子集下,康熙部首是儿部。

〔兗〕字拼音是yǎn,上下结构,可拆字为亠、兌。

〔兗〕字的汉语字典解释:㈠ [yǎn] ⑴ 同“沇”。水名。也作“渷”。⑵ 地名。➊古州名,我國古代九州之一。漢武帝置十三郡刺史。轄區約當今山東省西南部,明代為兗州府。➋縣名。在山東省中部偏南,津浦鐵路經此。⑶ 括,箭的末端。⑷ 姓。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二上反切以轉切頁碼第45頁,第14字續丁孫

㕣

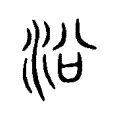

山閒陷泥地。从口,从水敗皃。讀若沇州之沇。九州之渥地也,故以沇名焉。

山閒陷泥地。从口,从水敗皃。讀若沇州之沇。九州之渥地也,故以沇名焉。

𧮲

古文㕣。

古文㕣。

附注段玉裁注:「从口,謂山閒。从水敗皃,謂淊泥。谷字酋字皆从水半見,㕣亦从水半見出于口也。水敗土而淊泥多,是曰㕣。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷三反切與件反頁碼第136頁,第5行,第1字述

山間陷泥地。從口,從水敗皃。讀若兗州之兗,九州之渥地也,故以兗名焉。

山間陷泥地。從口,從水敗皃。讀若兗州之兗,九州之渥地也,故以兗名焉。

鍇注臣鍇曰:「口以象山間也,儿半水也,象土上有少水也。《尚書》:『濟河惟兗州九河,旣道厥土黒墳。』又云:『十有三載,乃同厥草,惟繇厥木,惟條是必,肥美之地也。』渥者,澤潤也。」

反切………頁碼第136頁,第7行,第1字述

古文㕣。

古文㕣。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二上反切以轉切古音第十四部頁碼第246頁,第6字許惟賢第109頁,第8字

山閒陷泥地。

山閒陷泥地。

段注閒《玉篇》作㵎。陷當作淊。字之誤。《水部》曰:淊,泥水淊淊也。

从口。

段注謂山閒。

从水敗皃。

段注謂淊泥。谷字,酋字皆从水半見。㕣亦从水半見,出於口也。水敗土而淊泥多。是曰㕣。

讀若沇州之沇。

段注按漢隸沇州字已多作兖。以轉切。十四部。

九州之渥地也。

段注《毛傳》曰:渥,厚也。

故㠯沇名焉。

段注此釋州名之意。沇爲九州之渥地。如㕣爲山閒之渥地。其義同。其音亦同也。

古文㕣。

古文㕣。

段注按下葢从谷。上从列骨之殘字。象水敗也。漢人作兖字者。葢合和𧮲沇二字爲之。

章太炎说文解字授课笔记

沇[作]兖,不但俗字,實錯字。

《漢書》兖州作沇,今作兖者,乃古文㕣之形誤。

此兖州之正字。沇,誤作兖,不知所從,非但俗字,且是誤字。○《漢書》兖州作沇,今作兖者,即古文㕣之形誤。

㕣字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第85頁,第1字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第129頁,第7字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第111頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第61頁,第11字 |

| 5 | 說文考正 | 第54頁,第1字 |

| 6 | 說文今釋 | 第188頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第348頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第861頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第292頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第34頁,第29字 |

| 11 | 標注說文 | 第60頁,第10字 |

| 12 | 說文注箋 | 第471頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第2274頁【補遺】第16322頁【後編】第18175頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3232頁,第3字 |

| 15 | 說文義證 | 第136頁【崇文】第541頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第177頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第71頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第二冊,第148頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第147頁,第4字 |

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十一上反切以轉切頁碼第361頁,第16字續丁孫

沇

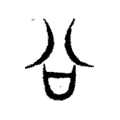

水。出河東東垣王屋山,東爲泲。从水允聲。

水。出河東東垣王屋山,東爲泲。从水允聲。

沿

異體沿

古文沇。

古文沇。

鉉注臣鉉等曰:口部已有,此重出。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十一反切與件反頁碼第885頁,第5行,第1字述

水,出河東東垣王屋山,東爲泲。從水允聲。

水,出河東東垣王屋山,東爲泲。從水允聲。

鍇注臣鍇按:《漢書》:「王屋山在垣縣東北,沇水所出,南至武德入河。軼出滎陽北地中,又東至琅槐入海,過郡九行千八百四十里。」

鍇注今按:沇出王屋山東,至溫縣西北,始名泲水。又東南流當鞏縣之北,而南入河。與河竝流過成皋。軼出爲滎水,東流過陽武及封丘北。又東過冤昫縣,南至定陶縣南。又東北流,與菏水會。東至乘氏縣西,分而爲二,其一東北流入鉅野澤,過壽張西,與汶水合。又北過穀城縣西,又東北過盧縣北,經齊郡東萊郡而入海。

反切與川反頁碼第886頁,第3行,第1字述

古文沇如此。

古文沇如此。

鍇注臣次立按:《說文》徐鉉注云:「《口部》已有此,重出。」又本部下文沿字注云:「縁水而下。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十一上反切以轉切古音第十四部頁碼第2108頁,第2字許惟賢第921頁,第2字

沇水。出河東垣東王屋山。

沇水。出河東垣東王屋山。

段注謂垣縣東之王屋山。《水經》云垣縣東王屋山是也。

東爲洓。

段注各本作河東東垣。誤倒一字。今依《水經》正。《周禮・職方》氏注,《山海經》注皆云東垣。衍字耳。《漢志》眞定縣故東垣非此地。若晉史,宋志,後《魏志》、《隋志》之東垣。則今河南府之新安縣也。河東郡垣,二志同。今山西絳州垣曲縣,河南懷慶府濟源縣是其地。垣曲縣縣西北二十里有垣縣城是也。《前志》垣下曰:《禹貢》王屋山在東北。沇水所出。東南至武德入河。軼出熒陽北地中。又東至琅槐入海。過郡九。行千八百四十里。過郡九者,河東河內陳畱梁國濟陰泰山濟南齊郡千乘也。《水經》曰:濟水,出河東垣縣東王屋山爲沇水。東至溫縣西北爲濟水。南當鞏縣北。南入於河。王屋山今在濟源縣西八十里。沇水所出。《北山經》曰:王屋之山。㶌水出焉。郭云:㶌沇聲相近。卽沇水也。《尙書》某氏傳曰:泉源爲沇。流去爲濟。按泉出沮洳曰沇。引伸爲沇州。《口部》曰:九州之渥地也。故以沇名焉。

从水。允聲。

段注以轉切。十四部。

古文沇如此。

古文沇如此。

段注各本篆作沿。誤。今正。臣鉉等曰:《口部》已有。此重出。按《口部》小篆有㕣。然則鉉時不從水旁也。《口部》㕣下曰:山閒淊泥地。從口。從水敗皃。葢㕣字在古文則爲沇水,沇州。在小篆則訓山閒淊泥地。如孌字在籒文則訓順。在小篆則訓慕。皆同形而古今《異義》也。古文作㕣。小篆作沇。𣜩變作兖。此同義而古今異形也。

章太炎说文解字授课笔记

俗作兖。

水名。沇州,俗作兖,乃譌字。

今俗兖。

沇字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第714頁,第4字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第907頁,第6字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第688頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第466頁,第9字 |

| 5 | 說文考正 | 第430頁,第13字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1562頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第2651頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第5297頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第2295頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第284頁,第3字 |

| 11 | 標注說文 | 第451頁,第6字 |

| 12 | 說文注箋 | 第3740頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第10678頁【補遺】第17615頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3130頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第933頁【崇文】第3729頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1507頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第445頁,第4字 |

| 18 | 古字詁林 | 第九冊,第32頁,第2字 |

| 19 | 古字釋要 | 第1006頁,第3字 |