伏字详情

伏

伏字概述

〔伏〕字拼音是(fú),部首是亻部,总笔画是6画。

〔伏〕字是左右结构,可拆字为“亻、犬”,五行属水。

〔伏〕字造字法是会意。从人,从犬。意思是:人如狗那样地匍伏着。本义是俯伏;趴下。

〔伏〕字仓颉码是OIK,五笔是WDY,四角号码是23284,郑码是NGS,中文电码是0126,区位码是2392。

〔伏〕字的UNICODE是U+4F0F,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 20239,UTF-32:00004F0F,UTF-8:E4 BC 8F。

〔伏〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0460,属常用字。

〔伏〕字反义词是起,异体字是𥦸、𥧜。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・子集中 部首:人部

武英殿刻本: 第211頁,第3字

同文書局本: 第95頁,第23字

標點整理本: 第20頁,第16字

音《唐韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》𡘋房六切,音服 —— 偃也。《禮・曲禮》:寢毋伏。

义又,《廣韻》:匿藏也。《書・大禹謨》:嘉言罔攸伏。《詩・小雅》:潛雖伏矣。《史記・樂書》:羽者嫗伏,毛者孕鬻。《前漢・趙廣漢傳》:發奸摘伏如神。

义又,屈服也。《左傳・隱十一年》:既伏其罪矣。

义又,三伏。《史記・秦本記》:秦德公二年初伏。【註】六月三伏之節,始自秦德公,周時無伏。《釋名》:伏者,金氣伏藏之日也。金畏火,故三伏皆庚。四氣代謝,皆以相生。至立秋以金代火,故庚日必伏。【註】夏至後三庚爲初伏,第四庚爲中伏,立秋後初庚爲末伏。

义又,姓。漢有伏勝、伏隆。《氏族博考》:伏宓同出伏羲氏。漢伏生,《晉書》作宓生。又,乞伏,外國姓。

音又,《廣韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》𡘋扶富切,浮去聲 —— 禽覆卵也。《古今注》:燕伏戊己。《前漢・五行志》:丞相府史家雄雞伏子㊟〔「丞相府史家雄雞伏子」,《漢書・五行志》作「丞相府史家雌雞伏子,漸化爲雄,冠距鳴將」,「雄雞」應為「雌雞」〕。

音又,《集韻》:鼻墨切 —— 與匐通。《史記・范雎傳》㊟〔〈范雎傳〉應是〈范睢傳〉,雎字當為睢字形誤。下同〕:膝行蒲伏。

音又,叶必歷切,音壁。賈誼〈鵩賦〉:禍兮福所倚,福兮禍所伏;憂喜聚門兮,吉凶同「域」。

卷目:考證・子集中 部首:人部

愛日堂藏本: 第31頁,第2字

同文書局本: 第1638頁,第1字

《左傳・隱十一年》旣伏其罪矣。

謹照原文旣字上增許字。

注解

〔伏〕字收录于《康熙字典》正文・子集中,康熙部首是人部。

〔伏〕字拼音是fú,左右结构,可拆字为亻、犬。

〔伏〕字造字法是会意。从人,从犬。意思是:人如狗那样地匍伏着。本义是俯伏;趴下。

〔伏〕字的汉语字典解释:㈠ [fú] ⑴ 趴,脸向下,体前屈⑵ 低下去⑶ 屈服,承认错误或受到惩罚⑷ 使屈服⑸ 隐藏⑹ 农历划分夏季最炎热的三个阶段⑺ 姓。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷八上反切房六切頁碼第264頁,第28字續丁孫

伏

司也。从人从犬。

司也。从人从犬。

鉉注臣鉉等曰:「司,今人作伺。」

附注段玉裁注:「司,今之伺字。」徐鍇繫傳:「伏,伺也。從人、犬,伺人也。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十五反切伐六反頁碼第680頁,第5行,第2字述

伺也。從人,犬伺人也。

伺也。從人,犬伺人也。

鍇注臣鍇曰:「會意也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷八上反切房六切古音第一部頁碼第1523頁,第1字許惟賢第668頁,第7字

司也。

司也。

段注司者,臣司事於外者也。司今之伺字。凡有所司者必專守之。伏伺卽服事也。引伸之爲俯伏。又引伸之爲隱伏。

从人犬。犬司人也。

段注犬司人也四字小徐本有。犬司人,謂犬伺人而吠之。說此字之會意也。不曰从犬人。而曰从人犬,入於《人部》者,尊人也。伏篆以明人事。非說犬也。房六切。古音在一部。

章太炎说文解字授课笔记

𠬝,服事也。引事為帖服,又引申為隱伏【服】。伏乃假借字。三伏當作三疈(夏殺犬以祭)。

伺也。降伏當作𠬝。

事也。伏事、心伏、俯伏、隱伏等皆𠬝之假字。《說文》:「𠬝,服事也」。由𠬝事引申為佩服、佩服斯俯伏、俯斯隱伏矣,段說非。伏臘之伏(《史記》可證)=疈(疈者,磔牲也),俗謂三伏時陰氣伏下者,非也。

司也。伏事、心伏等皆𠬝之假字。《說文》:「𠬝,服事也」。伏臘之伏當作疈【必】、【福】。疈者,磔牲也。俗謂三伏時[陰]氣伏下者非也(《史記》可證)。

白话解释

伏,伺机行猎。字形采用“人、犬”会义。

字形解说

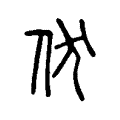

金文作,由「人」、「犬」二字構成。像犬趴伏在人身旁。表示趴下、俯伏之義。戰國文字所從「犬」,身、腹略為省變,首部耳形、下端翹尾,猶可辨明。篆文承之,而左人、右犬並立。隸書承之,耳形變作小點,尾部變作捺筆。楷書沿之而定體。在六書中屬於異文會意。

伏字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第521頁,第1字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第667頁,第10字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第508頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第339頁,第8字 |

| 5 | 說文考正 | 第320頁,第14字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1158頁,第7字 |

| 7 | 說文約注 | 第1982頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第4089頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1713頁,第4字 |

| 10 | 說文標整 | 第206頁,第33字 |

| 11 | 標注說文 | 第332頁,第15字 |

| 12 | 說文注箋 | 第2735頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第8178頁【補遺】第17223頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第892頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第702頁【崇文】第2805頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1088頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第343頁,第3字 |

| 18 | 古字詁林 | 第七冊,第399頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第781頁,第7字 |