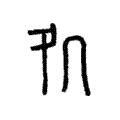

处字详情

处

处字概述

〔处〕字是多音字,拼音是(chǔ、chù),部首是夂部,总笔画是5画。

〔处〕字是半包围结构,可拆字为“夂、卜”或“夊、人”,五行属金。

〔处〕字造字法是会意。从几,从夂,或从处,虍( hū )声。“处”即“處”的古字,于六书为会意。金文加声旁“虍( hù )”变成了形声字。本义是中止;停止。

〔处〕字仓颉码是HEO HEY,五笔是THI,四角号码是23400,郑码是RSID,中文电码是5710,区位码是2006。

〔处〕字的UNICODE是U+5904,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 22788,UTF-32:00005904,UTF-8:E5 A4 84。

〔处〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0294,属常用字。

〔处〕字异体字是䖏、処、處、𠁅、𩂫。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・子集下 部首:几部

武英殿刻本: 第309頁,第3字

同文書局本: 第134頁,第5字

標點整理本: 第61頁,第22字

音《唐韻》:昌與切;《集韻》、《韻會》:敞呂切,𡘋音杵。《說文》:処,止也。从夊,得几而止。《玉篇》與處同。

注解

〔処〕字收录于《康熙字典》正文・子集下,康熙部首是几部。

〔処〕字是多音字,拼音是chù、chǔ,半包围结构,可拆字为夊、几。

〔処〕字的汉语字典解释:㈠ [undefined] ⑴ 同“處”。《説文•几部》:“処,止也。處,処或从虍聲。”

卷别 :正文・申集中 部首:虍部

武英殿刻本: 第2572頁,第8字

同文書局本: 第1073頁,第25字

標點整理本: 第1046頁,第19字

音《唐韻》:昌與切;《集韻》、《正韻》:敞呂切,𡘋音杵。《玉篇》:居也。《詩・王風》:莫或遑處。

义又,止也。《詩・王風》:其後也處。

义《廣韻》:留也、息也、定也。

义又,居室也。《詩・大雅》:于時處處。

义又,歸也。《左傳・襄四年》:民有寢廟,獸有茂草,各有攸處。

义又,分別也。《晉書・杜預傳》:處分既定,乃啓請伐吳之期。

义又,制也。《晉書・食貨志》:人閒巧僞滋多,雖處以嚴𠛬,而不能禁也。

义又,姓。《前漢・藝文志》:處子九篇。【師古註】《史記》云:趙有處子。《廣韻》:《風俗通》云:漢有北海太守處興。

义又,州名。《一統志》:晉屬永嘉郡,隋置處州。

音又,《廣韻》:讀去聲,昌據切 —— 所也。《詩・邶風》:爰居爰處,爰喪其馬。〈魯語〉:五𠛬三次。【註】次,處也。三處,野朝市也。

音又,《集韻》:居御切 —— 通據。人名,齊有梁丘處。

义又,通杵。《公羊傳・僖十二年》:𨻰侯處臼卒。【註】《左傳》作杵臼。

义《說文》作処。

义《廣韻》:俗作䖏。

卷目:考證・申集中 部首:虍部

愛日堂藏本: 第623頁,第1字

同文書局本: 第1668頁,第6字

《詩・王風》其後也處。

謹照原書王風改召南。

注解

〔處〕字收录于《康熙字典》正文・申集中,康熙部首是虍部。

〔處〕字拼音是chǔ,半包围结构,可拆字为虍、処。

〔處〕字造字法是會意。从几,从夂,或从処,虍( hū )聲。「処」即「處」的古字,於六書爲會意。金文加聲旁「虍( hù )」變成了形聲字。本义是中止;停止。

〔處〕字的汉语字典解释:㈠ [chǔ] ⑴ 居住⑵ 存在,置身⑶ 跟別人一起生活,交往⑷ 決定,決斷⑸ 對犯錯誤或有罪的人給予相當的懲戒⑹ 止,隱退㈡ [chù] ⑴ 地方⑵ 點,部分⑶ 機關,或機關、團體、單位裏的部門

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十四上反切昌與切頁碼第471頁,第7字續丁孫

処

止也。得几而止。从几从夂。

止也。得几而止。从几从夂。

處

処或从虍聲。

処或从虍聲。

附注按:金文和《說文》或體均像人頭戴皮冠坐在几上之形。

附注《說文新證》:「金文从人几,示人伏於几上休息之意,虍聲,人形足部加『止』形。楚文字省略『虍』聲作『凥』,音同『居』。《說文》以『処』為字頭,反以『處』為其異體,似乎本末顛倒。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十七反切嗔佇反頁碼第1102頁,第1行,第1字述

止也。從夂得几而止。

止也。從夂得几而止。

鍇注臣鍇按:《詩》曰:「爰居爰處。」以爲居者定居處者,暫止而已。會意。」

反切………頁碼第1102頁,第2行,第1字述

処或從虍聲。

処或從虍聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十四上反切昌與切古音第五部頁碼第2861頁,第1字許惟賢第1243頁,第5字

止也。

止也。

段注人遇几而止。引申之爲凡凥処之字。俗分別其上去。

从夂几。

段注夂讀若黹。從後致也。人㒳脛後有致之者。至乎几而止。故字从夂几。昌與切。五部。

夂得几而止也。

段注此釋會意之恉。以上八字與舊本不同。今更正如此。又以上三篆皆會意。而不入《人部・尸部》夂部者,重几也。

處或从虍聲。

處或从虍聲。

段注今或體獨行。轉謂処俗字。

章太炎说文解字授课笔记

引申為所止之也。

處字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第936頁,第3字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第1205頁,第4字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第895頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第628頁,第4字 |

| 5 | 說文考正 | 第561頁,第3字 |

| 6 | 說文今釋 | 第2086頁,第3字 |

| 7 | 說文約注 | 第3480頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第6975頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第2978頁,第2字 |

| 10 | 說文標整 | 第374頁,第6字 |

| 11 | 標注說文 | 第604頁,第15字 |

| 12 | 說文注箋 | 第4985頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第13702頁【補遺】第18050頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第1726頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第1245頁【崇文】第4977頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第2061頁 |

| 17 | 說文新證 | 第929頁,第3字 |

| 18 | 章授筆記 | 第588頁,第4字 |

| 19 | 古字詁林 | 第十冊,第619頁,第1字 |

| 20 | 古字釋要 | 第1294頁,第2字 |